行事

毎月の行事

鬼子母神祭

毎月8日 午後1時から(1月・5月・8月はお休み)

皆様の祈願の成就をお祈りいたします。鬼子母神はインドで鬼と呼ばれた邪神でしたが、仏さまのお導きで善神となり、人々を守護することをお誓いになられました。 以来、法華経の守護神として多くの人々から崇められております。また鬼子母神は母親でもあったことから、子宝・安産・子育ての神さまとして信仰されています。日蓮宗では鬼子母神は御祈祷のご本尊として祀られております。

年間行事

開運星祭祈願祭

1月

開運星祭祈願祭(かいうんほしまつりきがんさい)とは、人それぞれの生まれ年に基づく「星回り(九星)」に着目し、その年の運気を整え、災いを避けることを願う仏教の伝統行事です。

年ごとに巡ってくる運勢の変化に対して、無事息災や開運招福を祈ります。節分の時期に行われることが多く、古くから厄除けや家内安全、商売繁盛などを願う機会として親しまれてきました。参列者はそれぞれの星に合わせた祈願を受け、お札やお守りを授かることが一般的です。

春季彼岸会法要

3月 彼岸入り

「春分」「秋分」を中日として前後3日の1週間をお彼岸といいます。私たちがいるこの世界を「此岸」といい、苦しみのない悟りの世界を「彼岸」と言います。特に中日は彼岸と此岸が最も通じやすくなる日といわれ、ご先祖様に感謝の供養を行っておりました。当山ではお彼岸の入りの日に法要を営んでおります。

釈尊降誕会 並 鬼子母神大祭

5月8日

降誕会とはお釈迦様のお誕生日です。「花まつり」とも呼ばれ、種々の草花で飾った花御堂(はなみどう)の中にお釈迦様の誕生仏を安置し甘茶をかけ供養します。併せて鬼子母神祭を行い、参拝者の祈願をいたします。

土用丑祈願祭

7月

土用とは年に4回、季節の節目にやってきます。1つの季節が終わり次の季節が生まれる準備をする期間を土用といいます。この時期は私たちの身体にも体調不良などの影響を及ぼします。特に有名なのが夏の「土用の丑」でしょう。妙経寺では頭に素焼きの皿をのせてその上でお灸をする「焙烙灸」の加持祈祷を行っています。この祈祷は「頭痛封じ・虫封じ」ともいい、頭痛・偏頭痛や小児の夜泣き・癇の虫(かんのむし)などの病や身体の不調に効果があると言われています。

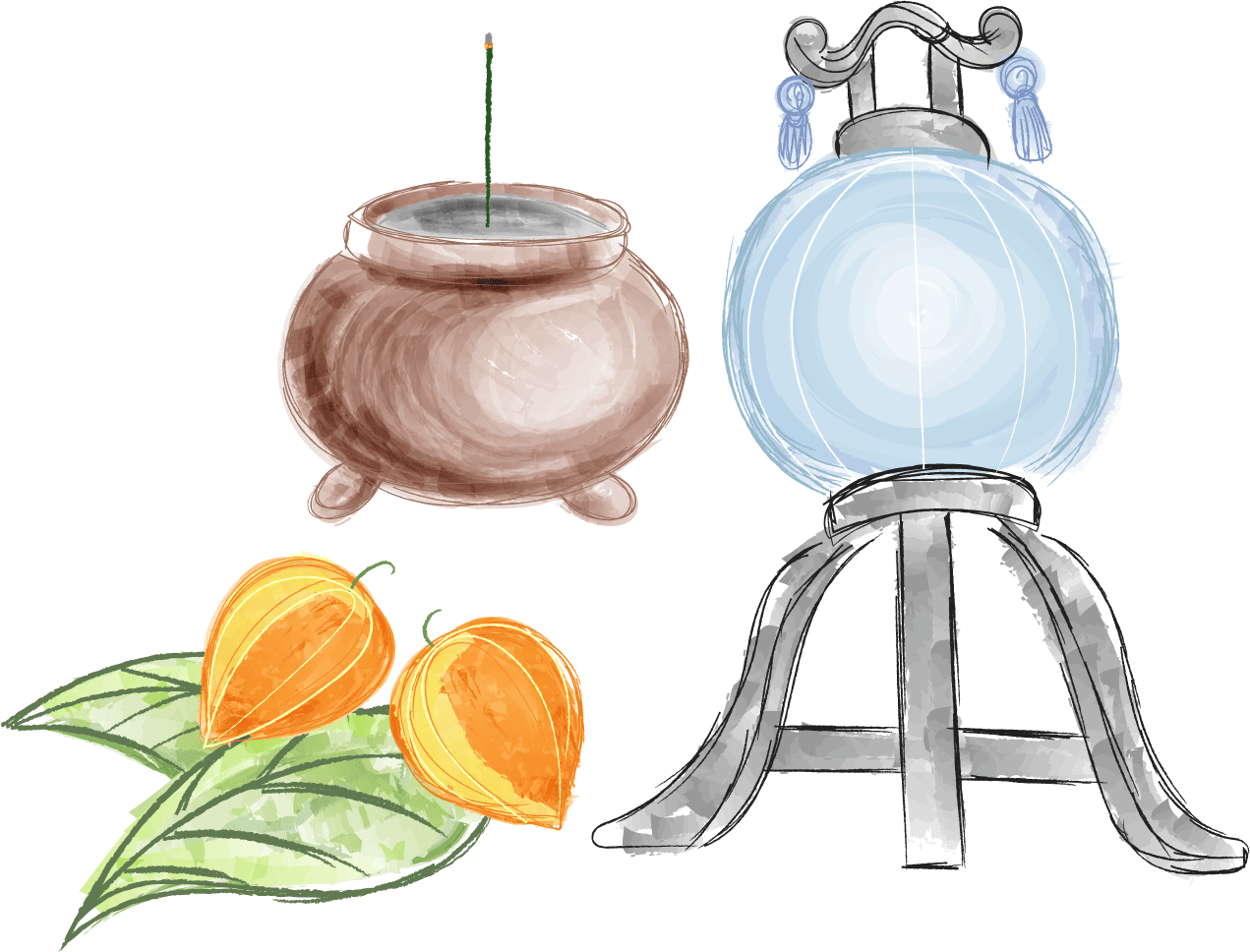

盂蘭盆会施餓鬼法要

8月7日

盂蘭盆会施餓鬼法要(うらぼんえせがきほうよう)は、先祖や無縁仏に対して供養を行う仏教の年中行事です。特にお盆の時期に営まれることが多く、先祖の霊を迎えて感謝を伝えるとともに、餓鬼道に堕ちて苦しむ存在にも施しを行い、広く功徳を積むことを目的としています。

「施餓鬼」は食べ物や水を供え、すべての存在に慈悲を向ける儀式で、個人の供養に限らず、社会全体への祈りにも通じています。僧侶による読経や法話の中で、生と死、そして縁について改めて向き合う機会となります。

秋季彼岸会法要

9月 彼岸入り

秋季彼岸会法要(しゅうきひがんえほうよう)は、秋分の日を中心とした一週間に営まれる仏教の行事で、先祖への感謝と供養を行うための法要です。

「彼岸」とは悟りの世界を意味し、現世(此岸)から仏の教えを実践することで彼岸に至るという教えに基づいています。この時期は昼と夜の長さが等しくなることから、心を調えるのに適した時期とされ、仏道修行を深める機会ともなります。家族や先祖への思いを新たにし、生きることの意味を見つめ直す行事として、古くから大切に受け継がれてきました。

宗祖報恩御会式

11月23日

宗祖報恩御会式(しゅうそほうおんおえしき)は、宗派の開祖(宗祖)の命日やその前後に営まれる法要で、宗祖の教えに感謝し、その遺徳を偲ぶ仏教行事です。

日蓮宗では日蓮聖人の命日にあたる10月13日前後に行われ、特に「御会式」と呼ばれます。法要では読経や法話が行われ、参拝者は宗祖の教えに立ち返り、自らの信仰を見つめ直す機会とします。また、地域によっては万灯や纏、太鼓などを伴った行列が行われ、宗祖への報恩の心を多くの人々と分かち合う場にもなっています。